Harry

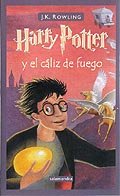

Potter y el cáliz de fuego

Harry

Potter y el cáliz de fuego

por J. K. Rowling

Presentamos, con autorización de los editores, los dos primeros capítulos del libro Harry Potter y el cáliz de fuego (Barcelona, Ediciones Salamandra, 2001. Distribuido en Argentina por Emecé Editores, S.A.), en traducción de Adolfo Muñoz García y Nieves Martín Azofra. Imaginaria agradece a la profesora Adriana Fernández, de Emecé Editores, las facilidades proporcionadas para la publicación de estos textos.

Para Peter Rowling,

en recuerdo del señor Ridley,

y para Susan Sladden,

que ayudó a Harry a salir de su armario

1

La Mansión de los Riddle

Los aldeanos de Pequeño Hangleton seguían llamándola «la Mansión de los Riddle» aunque hacía ya muchos años que los Riddle no vivían en ella. Erigida sobre una colina que dominaba la aldea, tenía cegadas con tablas algunas ventanas, al tejado le faltaban tejas y la hiedra se extendía a sus anchas por la fachada. En otro tiempo había sido una mansión hermosa y, sin duda, el edificio más señorial y de mayor tamaño en un radio de varios kilómetros, pero ahora estaba abandonada y ruinosa, y nadie vivía en ella.

En Pequeño Hangleton todos coincidían en que la vieja mansión era siniestra. Medio siglo antes había ocurrido en ella algo extraño y horrible, algo de lo que todavía hablaban los habitantes de la aldea cuando los temas para chismear se agotaban. Habían relatado tantas veces la historia y le habían añadido tantos detalles, que nadie estaba ya muy seguro de cuál era la verdad. Todas las versiones, no obstante, comenzaban en el mismo punto: cincuenta años antes, en el amanecer de una soleada mañana de verano, cuando la Mansión de los Riddle aún conservaba su imponente apariencia, la sirvienta había entrado en la sala y había hallado muertos a los tres Riddle.

La mujer había bajado corriendo y gritando por la colina hasta llegar a la aldea, despertando a todos los que pudo.

—¡Están allí echados con los ojos muy abiertos! ¡Están fríos como el hielo! ¡Y visten todavía la ropa de la cena!

Llamaron a la policía, y toda la aldea se convirtió en un hervidero de curiosidad, de espanto y de emoción mal disimulada. Nadie hizo el menor esfuerzo en fingir que le apenaba la muerte de los Riddle, porque nadie los quería. El señor y la señora Riddle eran ricos, esnobs y groseros, aunque no tanto como Tom, su hijo ya crecido. Los aldeanos se preguntaban por la identidad del asesino, porque era evidente que tres personas que gozan, aparentemente, de buena salud no se mueren la misma noche de muerte natural.

El Ahorcado, que era como se llamaba la taberna de la aldea, hizo su agosto aquella noche, ya que todo el mundo acudió para comentar el triple asesinato. Para ello habían dejado el calor de sus hogares, pero se vieron recompensados con la llegada de la cocinera de los Riddle, que entró en la taberna con un golpe de efecto y anunció a la concurrencia, repentinamente callada, que acababan de arrestar a un hombre llamado Frank Bryce.

—¡Frank! —gritaron algunos—. ¡No puede ser!

Frank Bryce era el jardinero de los Riddle y vivía solo en una humilde casita en la finca de sus amos. Había regresado de la guerra con la pierna rígida y una clara aversión a las multitudes y a los ruidos fuertes. Desde entonces, trabajaba para los Riddle.

Varios de los presentes se apresuraron a pedir una bebida para la cocinera, y todos se dispusieron a oír los detalles.

—Siempre pensé que era un tipo raro —explicó la mujer a los lugareños, que la escuchaban expectantes, después de beber la cuarta copa de jerez—. Era muy huraño. Debo de haberlo invitado cien veces a beber una copa, pero no le gustaba el trato con la gente.

—Bueno —dijo una aldeana que estaba junto a la barra—, el pobre Frank lo pasó mal en la guerra, y le gusta la tranquilidad. Ése no es motivo para...

—¿Y quién aparte de él disponía de llave de la puerta de atrás? —la interrumpió la cocinera levantando la voz—. ¡Siempre ha habido un duplicado de la llave colgado en la casita del jardinero, que yo recuerde! ¡Y anoche nadie forzó la puerta! ¡No hay ninguna ventana rota! Frank no tuvo más que subir hasta la mansión mientras todos dormíamos...

Los aldeanos intercambiaron miradas sombrías.

—Siempre pensé que había algo desagradable en él, desde luego —dijo, gruñendo, un hombre sentado a la barra.

—En mi opinión, la guerra lo convirtió en un tipo raro —añadió el dueño de la taberna.

—Te dije que no me gustaría tener a Frank de enemigo, ¿no es cierto, Dot? —apuntó, nerviosa, una mujer desde el rincón.

—Horroroso carácter —corroboró Dot, moviendo con brío la cabeza de arriba abajo—. Recuerdo que cuando era niño...

A la mañana siguiente, en Pequeño Hangleton, a nadie le cabía ninguna duda de que Frank Bryce había matado a los Riddle.

Pero en la vecina ciudad de Gran Hangleton, en la oscura y sórdida comisaría, Frank repetía tercamente, una y otra vez, que era inocente y que la única persona a la que había visto cerca de la mansión el día de la muerte de los Riddle había sido un adolescente, un forastero de piel clara y pelo oscuro. Nadie más en la aldea había visto a ese muchacho, y la policía estaba convencida de que eran invenciones de Frank.

Entonces, cuando las cosas se estaban poniendo muy difíciles para él, llegó el informe forense y todo cambió.

La policía no había leído nunca un informe tan extraño. Un equipo de doctores había examinado los cuerpos y llegado a la conclusión de que ninguno de los Riddle había sido envenenado, ahogado, estrangulado, apuñalado ni herido con arma de fuego y, por lo que ellos podían ver, ni siquiera había sufrido daño alguno. De hecho, proseguía el informe con manifiesta perplejidad, los tres Riddle parecían hallarse en perfecto estado de salud, si no fuera por el hecho de que estaban muertos. Decididos a encontrar en los cadáveres alguna anormalidad, los doctores notaron que los Riddle tenían una expresión de terror en la cara; pero, como dijeron los frustrados policías, ¿quién había oído alguna vez que se pudiera aterrorizar a tres personas hasta matarlas?

Como no existía la más mínima prueba de que los Riddle hubieran sido asesinados, la policía no tuvo más remedio que dejar libre a Frank. Se enterró a los Riddle en el cementerio de Pequeño Hangleton, y durante una temporada sus tumbas siguieron siendo objeto de curiosidad. Para sorpresa de todos y en medio de un ambiente de desconfianza, Frank Bryce volvió a su casita en la mansión.

—Para mí él fue el que los mató, y me da igual lo que diga la policía —sentenció Dot en El Ahorcado—. Y, sabiendo que sabemos que fue él, si tuviera un poco de vergüenza se iría de aquí.

Pero Frank no se fue. Se quedó cuidando el jardín para la familia que habitó a continuación en la Mansión de los Riddle, y luego para los siguientes dueños, porque nadie permaneció mucho tiempo allí. Quizá fuera en parte a causa de Frank, ya que cada nuevo propietario aseguró que se percibía algo horrendo en aquel lugar, el cual, al quedar deshabitado, fue cayendo en el abandono.

El hombre adinerado que en aquellos días poseía la Mansión de los Riddle no vivía en ella ni le daba uso alguno; en el pueblo se comentaba que la había adquirido por «motivos fiscales», aunque nadie sabía muy bien cuáles podían ser esos motivos. Sin embargo, este hombre adinerado continuó pagando a Frank para que se encargara del jardín. A punto de cumplir los setenta y siete años, Frank estaba bastante sordo y su pierna rígida se había vuelto más rígida que nunca, pero todavía, cuando hacía buen tiempo, se lo veía entre los macizos de flores haciendo un poco de esto y un poco de aquello, si bien la mala hierba le iba ganando la partida.

Pero la mala hierba no era lo único contra lo que tenía que bregar Frank. Los niños de la aldea tenían la costumbre de tirar piedras a las ventanas de la Mansión de los Riddle, y pasaban con las bicicletas por encima del césped que con tanto esfuerzo Frank mantenía en buen estado. En una o dos ocasiones, habían entrado en la casa a raíz de una apuesta. Sabían que el viejo jardinero profesaba veneración a la casa y a la finca, y les divertía verlo por el jardín cojeando, blandiendo su bastón y gritándoles con su ronca voz. Frank, por su parte, pensaba que los niños querían castigarlo porque, como sus padres y abuelos, creían que era un asesino. Así que cuando se despertó una noche de agosto y vio algo raro arriba en la vieja casa, dio por supuesto que los niños habían ido un poco más lejos que otras veces en su intento de mortificarlo.

Lo que lo despertó fue su pierna enferma, que en su vejez le dolía más que nunca. Se levantó y bajó cojeando por la escalera hasta la cocina, con la idea de rellenar la bolsa de agua caliente para aliviar la rigidez de la rodilla. De pie ante la pileta, mientras llenaba de agua la pava, levantó la vista hacia la Mansión de los Riddle y vio luz en las ventanas superiores. Frank entendió de inmediato lo que sucedía: los niños habían vuelto a entrar en la Mansión de los Riddle y, a juzgar por el titileo de la luz, habían encendido fuego.

Frank no tenía teléfono y, de todas maneras, desconfiaba de la policía desde que se lo habían llevado para interrogarlo por la muerte de los Riddle. Así que dejó la pava y volvió a subir la escalera tan rápido como le permitía la pierna enferma; regresó completamente vestido a la cocina, y tomó una llave vieja y herrumbrosa del gancho junto a la entrada. Agarró su bastón, que estaba apoyado contra la pared, y salió de la casita en medio de la noche.

La puerta principal de la Mansión de los Riddle no mostraba signo alguno de haber sido forzada, ni tampoco ninguna de las ventanas. Frank fue cojeando hacia la parte de atrás de la casa hasta llegar a una entrada casi completamente cubierta por la hiedra, sacó la vieja llave, la introdujo en la cerradura y abrió la puerta sigilosamente.

Penetró en la cavernosa cocina. A pesar de que hacía años que Frank no pisaba la cocina y de que la oscuridad era casi total, recordaba dónde se hallaba la puerta que daba al vestíbulo y se abrió camino hacia ella a tientas, mientras percibía el olor a decrepitud y aguzaba el oído para captar cualquier sonido de pasos o de voces que viniera de arriba. Llegó al vestíbulo, un poco más iluminado gracias a las amplias ventanas divididas por parteluces que flanqueaban la puerta principal, y comenzó a subir por la escalera, dando gracias a la espesa capa de polvo que cubría los escalones porque amortiguaba el ruido de los pies y del bastón.

En el rellano, Frank giró a la derecha y vio de inmediato dónde se hallaban los intrusos: al final del corredor había una puerta entornada, y una luz titilante brillaba a través del resquicio, proyectando sobre el negro suelo una línea dorada. Frank se fue acercando pegado a la pared, con el bastón firmemente asido. Cuando se hallaba a un metro de la entrada, distinguió una estrecha franja de la habitación que había al otro lado.

Pudo ver entonces que estaba encendido el fuego en la chimenea, cosa que lo sorprendió. Se quedó inmóvil y escuchó con toda atención, porque del interior de la habitación llegaba la voz de un hombre que parecía tímido y acobardado.

—Queda un poco más en la botella, señor, si sigue hambriento.

—Luego —dijo una segunda voz. También ésta era de hombre, pero extrañamente aguda y tan fría como una repentina ráfaga de viento helado. Algo tenía aquella voz que erizó los escasos pelos de la nuca de Frank. —Acércame más al fuego, Colagusano.

Frank orientó hacia la puerta su oreja derecha, que era de la que oía bien. Oyó que apoyaban una botella en una superficie dura, y luego el ruido sordo que hacía un mueble pesado al ser arrastrado por el suelo. Frank vislumbró a un hombre pequeño que, de espaldas a la puerta, empujaba una butaca para acercarla a la chimenea. Vestía una capa larga y negra, y tenía la coronilla calva. Enseguida volvió a desaparecer de la vista.

—¿Dónde está Nagini? —preguntó la voz fría.

—No... no lo sé, señor —respondió temblorosamente la primera voz—. Creo que ha ido a explorar la casa...

—Tendrás que ordeñarla antes de que nos retiremos a dormir, Colagusano —dijo la segunda voz—. Necesito tomar algo de alimento por la noche. El viaje me ha fatigado mucho.

Frunciendo el entrecejo, Frank acercó más la oreja buena a la puerta. Hubo una pausa, y tras ella volvió a hablar el hombre llamado Colagusano.

—Señor, ¿puedo preguntar cuánto tiempo permaneceremos aquí?

—Una semana —contestó la fría voz—. O tal vez más. Este lugar es bastante cómodo, y todavía no podemos llevar a cabo el plan. Sería una locura hacer algo antes de que acabe el Campeonato Mundial de Quidditch.

Frank se metió en la oreja uno de sus nudosos dedos y lo retorció. Sin duda, debido a un tapón de cera, había oído la palabra «Quidditch», que no existía.

—¿El... el Campeonato Mundial de Quidditch, señor? —preguntó Colagusano. Frank se escarbó en el oído aún con más fuerza. —Perdóneme, pero... no comprendo. ¿Por qué tenemos que esperar a que acabe el Campeonato Mundial?

—Porque en este mismo momento están llegando al país magos provenientes del mundo entero, idiota, y todos los entrometidos del Ministerio de la Magia estarán al acecho de cualquier indicio de actividad anormal, comprobando y volviendo a comprobar la identidad de todo el mundo. Estarán obsesionados con la seguridad, para evitar que los muggles se den cuenta de lo que sucede. Por eso tenemos que esperar.

Frank desistió de intentar aclararse el oído. Le habían llegado con toda claridad las palabras «magos», «muggles» y «Ministerio de la Magia». Evidentemente, cada una de aquellas expresiones tenía un significado secreto, y Frank pensó que sólo había dos tipos de personas que hablaban en clave: los espías y los criminales. Por lo tanto, Frank aferró el bastón aún más y aguzó el oído.

—¿Debo entender que Su Señoría está decidido? —preguntó Colagusano quedamente.

—Desde luego que estoy decidido, Colagusano. —Ahora había un tono de amenaza en la fría voz.

Siguió una ligera pausa, y luego habló Colagusano. Las palabras se le amontonaron por la prisa, como si quisiera acabar de decir la frase antes de que los nervios se lo impidieran:

—Se podría hacer sin Harry Potter, señor.

Hubo otra pausa, ahora más prolongada, y luego se escuchó musitar a la segunda voz:

—¿Sin Harry Potter? Ya veo...

—¡Señor, no lo digo porque me preocupe el muchacho! —exclamó Colagusano, alzando la voz hasta convertirla en un chillido—. El chico no representa nada para mí, ¡nada en absoluto! Sólo lo digo porque si empleáramos a otro mago o bruja, el que fuera, se podría llevar a cabo con más rapidez. Si me permite ausentarme brevemente (ya sabe que soy muy bueno para disfrazarme), regresaría dentro de dos días con alguien apropiado.

—Podría utilizar a cualquier otro mago —dijo con suavidad la segunda voz—, es cierto...

—Muy sensato, señor —añadió Colagusano, que parecía sensiblemente aliviado—. Atrapar a Harry Potter resultaría muy difícil. Está tan bien protegido...

—¿O sea que te ofreces a ir a buscar un sustituto? Me pregunto si tal vez... la tarea de cuidarme ha llegado a hacérsete demasiado penosa, Colagusano. ¡Quién sabe si tu propuesta de abandonar el plan no será en realidad un intento de desertar de mi bando!

—¡Señor! Yo... yo no tengo ningún deseo de abandonarlo, en absoluto.

—¡No me mientas! —dijo la segunda voz entre dientes—. ¡Sé lo que digo, Colagusano! Lamentas haber vuelto conmigo. Te doy asco. Veo cómo te estremeces cada vez que me miras, noto el escalofrío que te recorre cuando me tocas...

—¡No! Mi devoción a Su Señoría...

—Tu devoción no es otra cosa que cobardía. No estarías aquí si tuvieras otro lugar al que ir. ¿Cómo voy a sobrevivir sin ti, cuando necesito alimentarme cada pocas horas? ¿Quién ordeñará a Nagini?

—Pero ya está mucho más fuerte, señor.

—Mentiroso —musitó la segunda voz—. No me encuentro más fuerte, y unos pocos días bastarían para hacerme perder la escasa salud que he recuperado con tus torpes atenciones. ¡Silencio!

Colagusano, quien barbotaba incoherentemente, se calló al instante. Durante unos segundos, Frank no pudo oír otra cosa que el crepitar de la hoguera. Luego volvió a hablar el segundo hombre en un siseo que era casi un silbido.

—Tengo mis motivos para utilizar a ese chico, como te he explicado, y no usaré a ningún otro. He aguardado trece años. Unos meses más darán lo mismo. Con respecto a la protección que lo rodea, estoy convencido de que mi plan dará resultado. Lo único que se necesita es un poco de valor de tu parte... Un valor que estoy seguro de que encontrarás, a menos que quieras sufrir la ira de lord Voldemort.

—¡Señor, déjeme hablar! —le rogó Colagusano con una nota de pánico en la voz—. Durante el viaje he repasado el plan... Señor, no tardarán en darse cuenta de la desaparición de Bertha Jorkins. Y, si seguimos adelante, si yo echo la maldición...

—¿Si… qué? —susurró la otra voz—. Si sigues el plan, Colagusano, el Ministerio no tendrá que enterarse de que ha desaparecido nadie más. Lo harás discretamente, sin alboroto. Me gustaría poder hacerlo por mí mismo, pero en estas condiciones... Vamos, Colagusano, otro obstáculo menos y tendremos despejado el camino hacia Harry Potter. No te estoy pidiendo que lo hagas solo. Para entonces, mi fiel vasallo se habrá unido a nosotros.

—Yo también soy un vasallo fiel —repuso Colagusano con una levísima nota de resentimiento en la voz.

—Colagusano, necesito a alguien con cerebro, alguien cuya lealtad no haya flaqueado nunca. Y tú, por desgracia, no cumples ninguno de esos requisitos.

—Yo lo encontré —contestó Colagusano, y esta vez había un claro tono de aspereza en su voz—. Fui el que lo encontró, y le traje a Bertha Jorkins.

—Eso es verdad —admitió el segundo hombre, aparentemente divertido—. Un golpe brillante del que no te hubiera creído capaz, Colagusano. Aunque, a decir verdad, ni te imaginabas lo útil que nos sería cuando la atrapaste, ¿no es cierto?

—Pen... pensaba que podía serlo, señor.

—Mentiroso —dijo de nuevo la otra voz con un regocijo cruel más evidente que nunca—. Sin embargo, no niego que su información resultó enormemente valiosa. Sin ella, yo nunca habría podido maquinar nuestro plan, y por eso recibirás tu recompensa, Colagusano. Te permitiré llevar a cabo una labor esencial para mí; muchos de mis seguidores darían su mano derecha por tener el honor de desempeñarla...

—¿De... de verdad, señor? —Colagusano parecía de nuevo aterrorizado. —¿Y qué...?

—¡Ah, Colagusano, no querrás que te lo revele y eche a perder la sorpresa! Tu parte llegará al final de todo... pero te lo prometo: tendrás el honor de resultar tan útil como Bertha Jorkins.

—Usted... Usted... —La voz de Colagusano sonó repentinamente ronca, como si se le hubiera quedado la boca completamente seca. —Usted... ¿va a matarme... también a mí?

—Colagusano, Colagusano —dijo la voz fría, que ahora adquiría una gran suavidad—, ¿por qué tendría que matarte? Maté a Bertha porque tenía que hacerlo. Después de mi interrogatorio, ya no servía para nada, absolutamente para nada. Y, sin duda, si hubiera vuelto al Ministerio con la noticia de que te había conocido durante las vacaciones, le habrían hecho unas preguntas muy incómodas. Los magos que han sido dados por muertos deberían evitar encontrarse con brujas del Ministerio de la Magia en las posadas del camino...

Colagusano murmuró algo en voz tan baja que Frank no pudo oírlo, pero lo que fuera que dijo hizo reír al segundo hombre: una risa completamente amarga y tan fría como su voz.

—¿Que podríamos haber modificado su memoria? Es verdad, pero un mago con grandes poderes puede romper los embrujos desmemorizantes, como te demostré al interrogarla. Sería un insulto a su recuerdo no dar uso a la información que le sonsaqué, Colagusano.

Afuera, en el corredor, Frank se dio cuenta de que la mano que agarraba el bastón estaba empapada en sudor. El hombre de la voz fría había matado a una mujer, y hablaba de ello sin ningún tipo de remordimiento, con regocijo. Era peligroso, un loco. Y planeaba más asesinatos: aquel muchacho, Harry Potter, quienquiera que fuese, se hallaba en peligro.

Frank supo lo que tenía que hacer. Aquél era, sin duda, el momento de recurrir a la policía. Saldría sigilosamente de la casa e iría directo a la cabina telefónica de la aldea. Pero la voz fría había vuelto a hablar, y Frank permaneció donde estaba, inmóvil, escuchando con toda su atención.

—Una maldición más... mi fiel vasallo en Hogwarts... Harry Potter es prácticamente mío, Colagusano. Está decidido. No lo discutiremos más. Silencio... Creo que oigo a Nagini...

Y la voz del segundo hombre cambió. Comenzó a emitir unos sonidos que Frank no había oído nunca; silbaba y escupía sin tomar aliento. Frank supuso que le estaba dando un ataque.

Y entonces Frank oyó que algo se movía detrás de él, en el oscuro corredor. Se volvió a mirar, y el terror lo paralizó.

Algo se arrastraba hacia él por el suelo y, cuando se acercó a la línea de luz, vio, estremecido de pavor, que se trataba de una serpiente gigante de al menos cuatro metros de longitud. Horrorizado, Frank observó cómo su cuerpo sinuoso trazaba un sendero a través de la espesa capa de polvo del suelo, aproximándose cada vez más. ¿Qué podía hacer? El único lugar al que podía escapar era la habitación en la que dos hombres tramaban un asesinato, y, si se quedaba donde estaba, sin duda la serpiente lo mataría.

Antes de que hubiera tomado una decisión, la serpiente había llegado al punto del corredor en que él se encontraba e, increíble, milagrosamente, pasó de largo; iba siguiendo los sonidos silbantes y como escupitajos que emitía la voz al otro lado de la puerta y, al cabo de unos segundos, la punta de su cola adornada con rombos desapareció por el resquicio de la puerta.

Frank tenía la frente empapada en sudor, y la mano con que sostenía el bastón le temblaba. Dentro de la habitación, la fría voz seguía silbando, y a Frank se le ocurrió una idea extraña, una idea imposible: que aquel hombre era capaz de hablar con las serpientes. No comprendía lo que pasaba. Hubiera querido, más que nada en el mundo, hallarse en su cama con la bolsa de agua caliente. El problema era que sus piernas no parecían querer moverse. De repente, mientras seguía allí temblando e intentando dominarse, la fría voz volvió a utilizar el idioma de Frank.

—Nagini tiene interesantes noticias, Colagusano —dijo.

—¿De... de verdad, señor?

—Sí, de verdad —afirmó la voz—. Según Nagini, hay un muggle viejo al otro lado de la puerta, escuchando todo lo que decimos.

Frank no tuvo posibilidad de ocultarse. Oyó primero unos pasos, y luego la puerta de la habitación se abrió de golpe.

Un hombre bajo y calvo con algo de pelo gris, nariz puntiaguda y ojos pequeños y llorosos apareció ante él con una expresión en la que se mezclaban el miedo y la alarma.

—Invítalo a entrar, Colagusano. ¿No te han enseñado buenos modales?

La fría voz provenía de la vieja butaca que había delante de la chimenea, pero Frank no pudo ver al que hablaba. La serpiente estaba enrollada sobre la podrida alfombra junto al fuego, como una horrible parodia de perro hogareño.

Con una seña, Colagusano le ordenó a Frank que entrara. Aunque todavía profundamente conmocionado, éste agarró el bastón con más fuerza y pasó el umbral cojeando.

El fuego era la única fuente de luz en la habitación, y proyectaba sobre las paredes largas sombras en forma de araña. Frank dirigió la vista al respaldo de la butaca: el hombre que estaba sentado en ella debía de ser aún más pequeño que su vasallo, porque Frank ni siquiera podía vislumbrar la parte de atrás de su cabeza.

—¿Lo has oído todo, muggle? —preguntó la fría voz.

—¿Cómo me ha llamado? —preguntó Frank desafiante, porque, una vez adentro y habiendo llegado el momento de hacer algo, se sentía más valiente. Así le había ocurrido siempre en la guerra.

—Te he llamado muggle —explicó la voz con serenidad—. Quiere decir que no eres mago.

—No sé qué quiere decir con eso de mago —dijo Frank, con la voz cada vez más firme—. Todo lo que sé es que he oído cosas que sin duda le interesarán a la policía. ¡Usted ha cometido un asesinato y planea otros! Y le diré otra cosa —añadió, en un rapto de inspiración—: mi mujer sabe que estoy aquí, y si no he vuelto...

—Tú no tienes mujer —cortó la fría voz, muy suave—. Nadie sabe que estás aquí. No le has dicho a nadie que venías. No mientas a lord Voldemort, muggle, porque él sabe... él siempre sabe...

—¿Es verdad eso? —respondió Frank bruscamente—. ¿Es usted un lord? Bien, no es que sus modales me parezcan muy refinados, milord. Vuélvase y dé la cara como un hombre. ¿Por qué no lo hace?

—Pero es que yo no soy un hombre, muggle —respondió la fría voz, apenas audible por encima del crepitar de las llamas—. Soy mucho, mucho más que un hombre. Sin embargo... ¿por qué no? Daré la cara... Colagusano, ven a girar mi butaca.

El vasallo profirió un quejido.

—Ya me has oído, Colagusano.

Lentamente, con el rostro crispado como si prefiriera hacer cualquier cosa antes que aproximarse a su señor y a la alfombra en que descansaba la serpiente, el hombrecito dio unos pasos hacia adelante y comenzó a girar la butaca. La serpiente levantó su fea cabeza triangular y profirió un silbido cuando las patas del asiento se engancharon en la alfombra.

Y entonces Frank tuvo la parte delantera de la butaca ante sí y vio lo que había sentado en ella. El bastón se le resbaló al suelo con estrépito. Abrió la boca y profirió un grito. Gritó tan alto que no oyó lo que decía la cosa que había en el sillón mientras levantaba una varita. Vio un resplandor de luz verde y oyó un chasquido antes de desplomarse. Cuando llegó al suelo, Frank Bryce ya había muerto.

A trescientos kilómetros de distancia, un muchacho llamado Harry Potter se despertó sobresaltado.

2

La cicatriz

Harry se hallaba acostado boca arriba, jadeando como si hubiera estado corriendo. Acababa de despertarse de un sueño muy vívido y tenía las manos sobre la cara. La antigua cicatriz con forma de rayo le ardía bajo los dedos como si alguien le hubiera aplicado un hierro al rojo vivo.

Se incorporó en la cama con una mano aún en la cicatriz de la frente y la otra buscando en la oscuridad los anteojos, que estaban sobre la mesita de luz. Al ponérselos, el dormitorio se convirtió en un lugar un poco más nítido, iluminado por una leve y brumosa luz anaranjada que se filtraba por las cortinas de la ventana desde el farol de la calle.

Volvió a tocarse la cicatriz. Aún le dolía. Encendió la lámpara que tenía a su lado y se levantó de la cama; cruzó el dormitorio, abrió el ropero y se miró en el espejo que había en el lado interno de la puerta. Un delgado muchacho de catorce años le devolvió la mirada con una expresión de desconcierto en los brillantes ojos verdes, que relucían bajo el enmarañado pelo negro. Examinó más de cerca la cicatriz en forma de rayo del reflejo. Parecía normal, pero seguía ardiéndole.

Harry intentó recordar lo que soñaba antes de despertarse. Había sido tan real... Aparecían dos personas a las que conocía, y otra a la que no. Se concentró todo lo que pudo, frunciendo el entrecejo, tratando de recordar...

Vislumbró la oscura imagen de una habitación en penumbra. Había una serpiente sobre una alfombra... un hombre pequeño llamado Peter y apodado Colagusano... y una voz fría y aguda... la voz de lord Voldemort. Sólo con pensarlo, Harry sintió como si un cubito de hielo se le deslizara por la garganta hasta el estómago.

Apretó los ojos con fuerza e intentó recordar qué aspecto tenía lord Voldemort, pero no pudo, porque en el momento en que la butaca giró y él, Harry, lo vio sentado en ella, el espasmo de horror lo despertó... ¿o había sido el dolor de la cicatriz?

¿Y quién era aquel anciano? Porque ya tenía claro que en el sueño había un hombre viejo: Harry lo había visto caer al suelo. Las imágenes le llegaban de manera confusa. Se volvió a cubrir la cara con las manos e intentó representarse la habitación en penumbra, pero era tan difícil como tratar de que el agua recogida en el cuenco de las manos no se escurriera entre los dedos. Voldemort y Colagusano hablaban sobre alguien a quien habían matado, aunque no podía recordar su nombre... y planeaban un nuevo asesinato: el suyo.

Harry apartó las manos de la cara, abrió los ojos y observó a su alrededor tratando de descubrir algo inusitado en su dormitorio. En realidad, había una cantidad extraordinaria de cosas inusitadas en él: a los pies de la cama había un baúl grande de madera, abierto, y dentro de él un caldero, una escoba, una túnica negra y diversos libros de hechizos; los rollos de pergamino cubrían la parte de la mesa que dejaba libre la jaula grande y vacía en la que normalmente descansaba Hedwig, su lechuza blanca; en el suelo, junto a la cama, había un libro abierto. Lo había estado leyendo por la noche antes de dormirse. Todas las fotos del libro se movían. Hombres vestidos con túnicas de color naranja brillante y montados en escobas voladoras entraban y salían de la foto a toda velocidad, arrojándose unos a otros una pelota roja.

Harry fue hasta el libro, lo tomó y observó cómo uno de los magos marcaba un tanto espectacular introduciendo la pelota por un aro colocado a quince metros de altura. Luego cerró el libro de golpe. Ni siquiera el Quidditch (en opinión de Harry, el mejor deporte del mundo) podía distraerlo en aquel momento. Dejó Volando con los Cannons en su mesita de luz, se dirigió al otro extremo del dormitorio y retiró las cortinas de la ventana para observar la calle.

El aspecto de Privet Drive era exactamente el de una respetable calle de las afueras de la ciudad en la madrugada de un sábado. Todas las ventanas tenían las cortinas corridas. Por lo que Harry distinguía en la oscuridad, no había un alma en la calle, ni siquiera un gato.

Y aun así, aun así... Nervioso, Harry regresó a la cama, se sentó en ella y volvió a llevarse un dedo a la cicatriz. No era el dolor lo que le incomodaba: estaba acostumbrado al dolor y a las heridas. En una ocasión había perdido todos los huesos del brazo derecho, y durante la noche le habían vuelto a crecer, muy dolorosamente. No mucho después, un colmillo de treinta centímetros de largo se había clavado en aquel mismo brazo. Y durante el último año, sin ir más lejos, se había caído desde una escoba voladora a quince metros de altura. Estaba habituado a sufrir extraños accidentes y heridas: eran inevitables cuando uno iba al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería, y él tenía una habilidad especial para atraer todo tipo de problemas.

No, lo que a Harry le incomodaba era que la última vez que le había dolido la cicatriz había sido porque Voldemort estaba cerca. Pero Voldemort no podía andar por allí en esos momentos... La idea misma de que lord Voldemort merodeara por Privet Drive era absurda, imposible.

Harry escuchó atentamente en el silencio. ¿Esperaba oír el crujido de algún peldaño de la escalera o el susurro de una capa? Se sobresaltó al oír un tremendo ronquido de su primo Dudley, en el dormitorio de al lado.

Harry se reprendió mentalmente. Se estaba comportando como un estúpido: en la casa no había nadie aparte de él y de tío Vernon, tía Petunia y Dudley, y era evidente que ellos dormían tranquilamente y que ningún problema ni dolor había perturbado su sueño.

Cuando más le gustaban los Dursley a Harry era cuando estaban dormidos; despiertos nunca representaban para él una ayuda. Tío Vernon, tía Petunia y Dudley eran los únicos parientes vivos que tenía. Eran muggles (no magos) que odiaban y despreciaban la magia en cualquiera de sus formas, lo que significaba que Harry era tan bienvenido en aquella casa como una plaga de termitas. Explicaban sus largas ausencias durante su estadía en Hogwarts los últimos tres años diciendo a todo el mundo que estaba internado en el Centro de Seguridad San Bruto para Delincuentes Juveniles Incurables. Los Dursley estaban al tanto de que, como mago menor de edad, a Harry no le permitían hacer magia fuera de Hogwarts, pero aun así le echaban la culpa de todo lo que salía mal en la casa. Harry no había podido confiar nunca en ellos, ni contarles nada sobre su vida en el mundo de los magos. La sola idea de explicarles que le dolía la cicatriz y que le preocupaba que Voldemort pudiera estar cerca le resultaba graciosa.

Y sin embargo había sido Voldemort, principalmente, el responsable de que Harry viviera con los Dursley. De no ser por él, Harry no tendría la cicatriz en la frente. De no ser por él, los padres de Harry aún estarían vivos...

Tenía apenas un año la noche en que Voldemort (el mago tenebroso más poderoso del último siglo, un brujo que había ido adquiriendo poder durante once años) llegó a su casa y mató a sus padres. Voldemort dirigió su varita hacia Harry, lanzó el maleficio con el que había eliminado a tantos magos y hechiceras adultos en su ascensión al poder e, increíblemente, éste no hizo efecto: en lugar de matar al bebé, el maleficio había rebotado contra Voldemort. Harry sobrevivió sin otra lesión que una herida con forma de rayo en la frente, en tanto que Voldemort quedó reducido a algo que apenas estaba vivo. Desprovisto de su poder y casi moribundo, Voldemort huyó; el terror que había atenazado a la comunidad mágica durante tanto tiempo se disipó, sus seguidores huyeron en desbandada y Harry se hizo famoso.

Fue bastante impactante para él enterarse, el día de su undécimo cumpleaños, de que era un mago. Y más desconcertante aún le resultó descubrir que en el mundo de los magos todos conocían su nombre. Al llegar a Hogwarts, las cabezas se volvían y los cuchicheos lo seguían por dondequiera que iba. Pero ya se había acostumbrado: al final de aquel verano comenzaría el cuarto año. Y contaba los días que le faltaban para regresar al castillo.

Pero todavía faltaban dos semanas para eso. Abatido, volvió a repasar con la vista los objetos del dormitorio, y sus ojos se detuvieron en las tarjetas de felicitación que sus dos mejores amigos le habían enviado a finales de julio, por su cumpleaños. ¿Qué le contestarían ellos si les escribía y les explicaba lo del dolor de la cicatriz?

De inmediato, la voz asustada y estridente de Hermione Granger le vino a la cabeza:

¿Que te duele la cicatriz? Harry, eso es tremendamente grave... ¡Escribe al profesor Dumbledore! Mientras tanto yo iré a consultar el libro Enfermedades y dolencias mágicas frecuentes... Quizás encuentre algo sobre cicatrices producidas por maleficios...

Sí, ése sería el consejo de Hermione: acudir sin demora al director de Hogwarts, y entretanto consultar un libro. Harry observó a través de la ventana el oscuro cielo entre negro y azul. Dudaba mucho que un libro pudiera ayudarlo en aquel momento. Por lo que sabía, era la única persona viva que había sobrevivido a un maleficio como el de Voldemort, así que era muy improbable que encontrara sus síntomas en Enfermedades y dolencias mágicas frecuentes. En cuanto a lo de informar al director, Harry no tenía la más remota idea de adónde iba Dumbledore en sus vacaciones de verano. Por un instante le divirtió imaginárselo, con su larga barba plateada, túnica talar de mago y sombrero puntiagudo, tumbándose al sol en una playa en algún lugar del mundo y poniéndose loción protectora en su curvada nariz. Pero, dondequiera que estuviera Dumbledore, Harry estaba seguro de que Hedwig lo encontraría: la lechuza de Harry nunca había dejado de entregar una carta a su destinatario, aunque careciera de dirección. Pero, ¿qué pondría en ella?

Querido profesor Dumbledore: Siento molestarlo,

pero la cicatriz me dolió esta mañana. Atentamente,

Harry Potter.

Incluso sin necesidad de escribirlas, las palabras sonaban tontas.

Así que intentó imaginarse la reacción de su otro mejor amigo, Ron Weasley, y al instante el pecoso rostro de Ron, con su larga nariz, flotaba ante él con una expresión de desconcierto:

¿Que te duele la cicatriz? Pero... pero no puede ser que el Innombrable esté ahí cerca, ¿verdad? Quiero decir... que te habrías dado cuenta, ¿no? Intentaría liquidarte, ¿no es cierto? No sé, Harry, a lo mejor las cicatrices producidas por maleficios duelen siempre un poco... Le preguntaré a mi padre...

El señor Weasley era un mago plenamente calificado que trabajaba en el Departamento contra el Uso Incorrecto de los Objetos Muggle del Ministerio de la Magia, pero no tenía experiencia en materia de maleficios, que Harry supiera. En cualquier caso, no le hacía gracia la idea de que toda la familia Weasley se enterara de que él, Harry, se había preocupado mucho a causa de un dolor que seguramente duraría muy poco. La señora Weasley se alborotaría aún más que Hermione; y Fred y George, los mellizos de dieciséis años, hermanos de Ron, podrían pensar que Harry estaba perdiendo el coraje. Los Weasley eran su familia favorita: esperaba que pudieran invitarlo a quedarse algún tiempo con ellos (Ron le había mencionado algo sobre el Campeonato Mundial de Quidditch), y no quería que esa visita estuviera salpicada de indagaciones sobre su cicatriz.

Harry se frotó la frente con los nudillos. Lo que realmente quería (y casi lo avergonzaba admitirlo ante sí mismo) era alguien como... alguien como un padre: un mago adulto al que pudiera pedir consejo sin sentirse estúpido, alguien que lo cuidara, que tuviera experiencia con la magia negra...

Y entonces encontró la solución. Era tan simple y tan obvia, que no podía creer que hubiera tardado tanto en encontrarla: Sirius.

Harry saltó de un brinco de la cama, fue rápidamente al otro extremo del dormitorio y se sentó a la mesa. Sacó un trozo de pergamino, cargó de tinta la pluma de águila, escribió «Querido Sirius», luego se detuvo y pensó cuál sería la mejor forma de expresar su problema, aún sorprendido de que no se hubiera acordado antes de Sirius. Después de todo no era nada sorprendente: al fin y al cabo, hacía menos de un año que se había enterado de que Sirius era su padrino.

Había un motivo muy simple para explicar la total ausencia de Sirius en la vida de Harry: había estado en Azkaban, la horrenda prisión de los magos, vigilada por unas criaturas llamadas Dementores, unos monstruos ciegos que absorbían el alma y que habían ido hasta Hogwarts en persecución de Sirius cuando éste escapó. Pero Sirius era inocente, ya que los asesinatos por los que lo habían condenado eran en realidad obra de Colagusano, el secuaz de Voldemort a quien casi todo el mundo creía muerto. Harry, Ron y Hermione, sin embargo, sabían que la verdad era otra: el año escolar anterior habían tenido a Colagusano frente a frente, aunque luego sólo el profesor Dumbledore les creyó.

Durante una hora de gloriosa felicidad, Harry creyó que podría abandonar a los Dursley, porque Sirius le había ofrecido un hogar una vez que pudiera limpiar su nombre. Pero aquella oportunidad se esfumó muy pronto: Colagusano se escapó antes de que pudieran llevarlo al Ministerio de la Magia, y Sirius tuvo que huir volando para salvar su vida. Harry lo ayudó a huir sobre el lomo de un hipogrifo llamado Buckbeak, y desde entonces Sirius permanecía oculto. Harry se había pasado el verano pensando en la casa que habría tenido si Colagusano no se hubiera escapado. Le resultó especialmente duro volver con los Dursley sabiendo que había estado a punto de librarse de ellos para siempre.

No obstante, y aunque no pudiera estar con Sirius, éste había sido de cierta ayuda para Harry. Gracias a Sirius, ahora podía tener todas sus cosas con él en el dormitorio. Antes, los Dursley no se lo permitían: su deseo de hacerle la vida a Harry tan penosa como fuera posible, unido al miedo que les inspiraba su poder, habían hecho que todos los veranos precedentes guardaran bajo llave el baúl escolar de Harry en el armario debajo de la escalera. Pero su actitud había cambiado al averiguar que su sobrino tenía como padrino a un asesino peligroso (oportunamente, Harry había olvidado decirles que Sirius era inocente).

Desde su regreso a Privet Drive, Harry había recibido dos cartas de Sirius. No se las entregó una lechuza, como era habitual en el correo entre magos, sino unos pájaros tropicales grandes y de brillantes colores. A Hedwig no le causaron gracia aquellos llamativos intrusos y se resistió a dejarlos beber de su bebedero antes de volver a emprender el vuelo. A Harry, en cambio, le gustaron: lo hicieron imaginarse palmeras y arena blanca, y esperaba que dondequiera que se encontrara Sirius (él nunca decía dónde, por si interceptaban la carta), estuviera disfrutando. Harry dudaba que los Dementores sobrevivieran durante mucho tiempo en un lugar muy soleado. Quizá por eso Sirius había ido hacia el sur. Las cartas de su padrino (ocultas bajo la utilísima tabla suelta que había debajo de la cama de Harry) mostraban un tono alegre, y en ambas le insistía en que le avisara si lo necesitaba. Pues bien, en aquel momento lo necesitaba...

La lámpara de Harry pareció oscurecerse a medida que la fría luz gris que precede al amanecer se introducía en el dormitorio. Finalmente, cuando los primeros rayos de sol daban un tono dorado a las paredes y empezaba a oírse ruido en la habitación de tío Vernon y tía Petunia, Harry despejó la mesa de trozos estrujados de pergamino y releyó la carta ya acabada:

Querido Sirius:

Gracias por tu última carta. Qué pájaro tan grande: casi no cabía por la ventana.

Aquí todo sigue como siempre. La dieta de Dudley no va demasiado bien. Mi tía lo descubrió ayer escondiendo en su habitación unas rosquillas que había traído de la calle. Le dijeron que tendrían que rebajarle la mensualidad si seguía haciéndolo, y él se puso como loco y tiró su PlayStation por la ventana. Es una especie de computadora en la que se puede jugar. Fue algo bastante tonto, realmente, porque ahora ni siquiera puede evadirse con su Mega-Mutilation, tercera parte.

Yo estoy bien, sobre todo gracias a que tienen muchísimo miedo de que aparezcas de pronto y los conviertas en murciélagos.

Sin embargo, esta mañana me ha pasado algo raro. La cicatriz me ha vuelto a doler. La última vez que ocurrió fue porque Voldemort estaba en Hogwarts. Pero supongo que es imposible que él ronde ahora por aquí, ¿verdad? ¿Sabes si es normal que las cicatrices producidas por maleficios duelan años después?

Enviaré esta carta en cuanto regrese Hedwig. Ahora está por ahí, cazando. Recuerdos a Buckbeak de mi parte.

Harry

«Sí —pensó Harry—, no está mal así». No era necesario explicar lo del sueño, pues no quería dar la impresión de que estaba muy preocupado. Plegó el pergamino y lo dejó a un lado de la mesa, preparado para cuando volviera Hedwig. Luego se puso de pie, se desperezó y abrió de nuevo el ropero. Sin mirar al espejo, empezó a vestirse para bajar a desayunar.

Artículos relacionados:

Escritores argentinos opinan sobre Harry Potter

Links: artículos sobre Harry Potter en Clarín y Página/12

Cuatro reseñas de "Harry Potter y la Piedra Filosofal"

Harry Potter, un clásico de la posmodernidad, por Gabriela Monteleone